华语电影最伟大的导演,不干了。

我不确定这个称号是否会有人觉得言过其实,但我始终觉得它只能属于一个人。

侯孝贤。

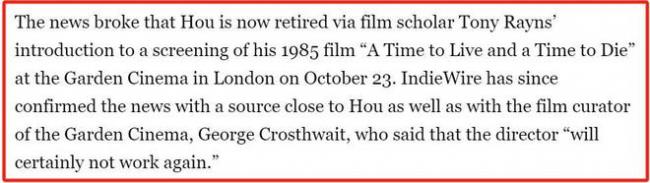

24日,外媒报道这位大导演因罹患失智症将彻底告别影坛,2015年的《刺客聂隐娘》成了他灿烂人生的最后作品。

套用一个俗气说法:这象征着一个时代的结束。

当时不曾想,这会是我和侯导最后一次银幕相见。

上天开的这玩笑,未免太恶毒。

侯孝贤终其一生,不过是想捕捉正在逝去的东西:个人与集体的历史。

恰如他曾说过的,他想偿还那些最好的时光。

自摄于藏书《侯孝贤电影的城市、历史、美学》

但如今,他却连自己的记忆都守不住,只能眼看一切淡去,步步退回生命的原初状态。

作为他的忠实拥趸,我唯一能做的,也不过是撰文一篇。

他记不住的,就让我们来记住吧。

在大众听来,侯孝贤这个名字可能会有点耳生。

他的名气受制于艰深的风格,即便被业界奉为大神,也从不是家喻户晓的那类。

1989年,华人第一尊金狮奖杯

那么对他最合适的介绍,或许得从同行讲起。

侯孝贤在1983年进入巅峰期,略早于内地的五代导演如张艺谋、陈凯歌等人。且他扮演的既是前辈,也是贵人:

当年台湾媒体大亨邱復生想加强与内地行业的联动,并将更多中国电影推向国际,侯孝贤便介绍了张艺谋与他认识。

后来邱投资、张导演、侯监制,共同制作了一部电影,成为五代最辉煌的战果之一。

即,《大红灯笼高高挂》。

有这层渊源在,侯孝贤便成了最不用给圈内大导面子的人。

比方说他和陈凯歌的诸多传闻:

曾嫌弃《孩子王》太闷、无法理解;曾吐槽陈凯歌耍大牌,在纽约放自己鸽子;最直白的是一次采访中,他直言不讳“张艺谋在本质上比陈凯歌好”。

《新京报》侯孝贤专访

可事实上,侯孝贤也没有更偏爱国师。

2011年,金马奖邀请百余位电影人票选历史百大华语电影,侯孝贤的有三部电影入选前十,《悲情城市》位列第一。

而反观侯孝贤自己投的票,也颇值得玩味。

当时每位电影人被要求给出一份个人30佳片单,侯孝贤毫不掩饰对杨德昌、王家卫以及对自己(笑)的欣赏,还选择了五代导演田壮壮的《蓝风筝》《盗马贼》、陈凯歌的《黄土地》。

侯孝贤自选的三部代表作

然而与他有过密切合作、一度还十分交心的张艺谋,却没有得到他的支持。

他最后仅选出29部,也不愿生凑名额。

这二位大导其实无甚恩怨,他们的距离,纯粹是被追求的不同拉开的。

侯孝贤曾这么评价国师:

……他会有一种能力,就是看明白人的脸色。他对所有的人和事情都会看得清清楚楚。他可以做到现在这个位置,其实也没那么容易。但是换成我就做不到,因为我不是那块料,而且对我来讲也没有意义。

在侯孝贤看来,后来的张艺谋已经变成一个“政治人物”,做不到归心,还耗空了才气。

他甚至觉得,张艺谋如今是不敢见他的。

说到底,所有对别人的评价,其实都是在评价自己。

我们未必辨得清侯孝贤如何看待其他导演,倒是很容易看出他不想成为哪种导演。

侯孝贤自认是一个思维方式更“女性”的创作者。

他说男人的脑袋只在乎自己,而女人视野更开阔,思维更跳跃。

换到电影里,他也不喜欢自我表达过剩的。

许多人将《童年往事》视作他的杰作,但他自己并不满意。

因为这部自传电影太具体,太专注于自己,拉不开距离去容纳更多。

他也曾说,《大红灯笼》若给他拍,就会效法《红楼梦》拍成一个大家族的暗流涌动。

就如《海上花》里清朝末年的十里洋场,镜头缓慢地游移在官、商、妓的暗网中,色彩甜腻到仿佛下一秒就会腐烂。

表面不动声色,深意不言自明。

这,才是侯孝贤认可的美学。

《悲情城市》里借用日本的物哀审美,说人生应如樱花,在盛放时飘落。

但这思维,其实源自中国古典文化的哲学洞见:

盛开之后,必是飘落。

“苍凉”,是侯孝贤在张爱玲小说里学来的一个词。生命哪怕浓艳成这样,却还是不断走向颓败与凄清。

他的电影绕不开这一主题。

2007年,戛纳邀请世界上35位大导每人创作3分钟的短片。

侯孝贤带着御用演员张震、舒淇,拍摄了一段超出规定时长一倍的片子寄去。

为示公平,此片最终被组委会剪去一截。

侯孝贤执意要超时拍摄的内容,对大众而言或许很难理解。

事实上,他这部短片只有三个镜头,也没有情节,拍的是台南一间早已歇业的旧影院。

为了恢复影院风采,侯孝贤特意找到当年手绘海报的匠人,再度以电影为其装点门面。

然镜头穿越历史,影院内却是犹如废墟的破败景象。

台上播放的是60年代的法国名片《穆谢特》,但时间早已改变了除电影外的一切。

这是侯孝贤自己关于电影的记忆,也是他不愿被世人忘却的往事。

一个伟大的导演能够看穿历史,而侯孝贤甚至预知了自己的人生。

时代更迭,人世剧变。

他最不舍的记忆,也终在创造了无数灿烂后,被蓦然剪断。

侯孝贤表面儒雅慈祥,完全是一个好好老头。于是很多人也想象不到,他的青春期有多浪荡:

打架,偷钱,赌博,惹事。

这段飘荡的岁月被他忠实记录在《童年往事》《风柜来的人》等作品中,才发现,原来少时看起来轰轰烈烈的燃烧日子,回忆起来也是这样波澜不兴。

但这股叛逆感,始终存在于侯孝贤的影像中。

1982年之前,侯孝贤迫于大环境,只能拍摄一些通俗爱情喜剧。他最早的三部作品《就是溜溜的她》《风儿踢踏踩》《在那河畔青草青》略显俗套乏味,堪称“事业污点”。

但在1983年,他却一口气推出了三部杰作:

由他担任编剧与副导演的《小毕的故事》,与另两位台湾导演合拍的《儿子的大玩偶》,以及使他名声大噪的《风柜来的人》。

如今看,这些都已经是被记载于影史中的作品。陈国富导演也曾说,在《儿子的大玩偶》之前,“没有一种电影会被称为‘台湾电影’”(摘自《旧象重游:台湾电影溯往》)。

过去电影的逻辑,是拍摄最养眼的景观、建构最美好的故事。

而侯孝贤选择将镜头对准破旧、杂乱、热气腾腾的俗世:

然而在上映前,《儿子的大玩偶》却遭受审查风波,被指出拍摄的贫穷落后景象会给当地的国际形象抹黑。

也的确,侯孝贤从来不仅仅记录真实,他更要凭此去传达对时代的批判。

这既是侯式的反叛,也是东方式的电影表达:

就好比书法、国画,都是看似淡薄缥缈,实则每个笔触都力透纸背、入木三分,足以叫许多人心生忌惮。

《儿子的大玩偶》讲的是一个贫苦中年男人的故事。

在当时的高压社会中,他变卖尊严在街上扮小丑赚钱,却依旧无法支撑这个家。他脸上用油彩勾画着一个巨大的笑脸,却依旧掩不住密布的愁云。

唯一一点慰藉是,儿子很喜欢这样装扮的自己,把他当成一个大玩偶。

精彩的反转发生在结尾:

男人时来运转,再也不用卖笑度日,可当他恢复真面目,自己的亲儿子却再也认不出自己。

于是他满心欢喜地再度于脸上描画油彩,只是,他的笑脸成了真的。

电影必然要加工现实,恰如一层妆面。

而侯孝贤追求的恰如片中这样,是让妆下的面容尽量真实。

度过青春期的侯孝贤褪去了早年的暴躁与莽撞,性情和作品一起走向内敛恬静。但唯独在创作被外力染指时,他会毫不犹豫露出反骨。

拍《悲情城市》,他被投资人克扣预算,于是当场大骂对方心胸窄小。

拍《戏梦人生》,他开口就跟制片要5000万,还不让干涉任何内容,私下都被传言在黑钱。

可虽然是文艺片导演,拍戏也从不顾金主死活,侯孝贤却依旧招财:

《悲情城市》作为一部耗资2000多万的闷片,最终赚回了一个多亿。

“看在你有这个眼光找我的份上,我就成全你”。

这是他送给投资人的一句狠话。

放在整个中国影史里,侯孝贤也是开创新纪元式的人物。他为中国电影洗去了工业感和商业匠气,直抵美学的真谛。

仍记得第一次在大银幕看到侯孝贤,是多年前在某次影展看到《恋恋风尘》。

虽然这是他早期“乡土阶段”的代表作,但光是第一个镜头的风雅程度,已经让我惊叹:

山有小口,仿佛若有光……复行数十步,豁然开朗。

他用火车上的一个长镜头,就演示了什么是曲径通幽、柳暗花明的中式诗意。

这种格调,是至今仍无人能超越的。

我总认为,真正伟大的导演的标志,便是清晰的“艺术脉络”。

在宏观的电影史中,侯孝贤扮演着极具关键性的一环:

往上,他承接成濑巳喜男、小津安二郎的日式美学,又完全忠诚于中国的风貌,将外人的创造化为己用。

侯孝贤为致敬小津百年诞辰拍摄的《咖啡时光》

向下,他影响了包括是枝裕和、李沧东、贾樟柯、毕赣在内的一系列新生导演,成为亚洲,乃至世界范围内都极具影响力的大师。

曾偷师于日本电影,却又“反向输出”,成为是枝裕和口中的“父亲”。

侯孝贤这样的人物,不仅在自己的土地上结出硕果,更能让不同的文明连成一体,这种高度在华语电影中是难以复制的。

而在微观的个人层面,侯孝贤的作品也具有鲜明的脉络性:

早期植根乡土题材,初露锋芒,但功力已经睥睨群雄。

《风柜来的人》是我的私心最爱之一,也堪称他的紫薇软剑。

个人珍藏

精巧灵活,出鞘便是绝杀。

世间大部分导演若能到这一步,其实已堪为大师。

但下一阶段,侯孝贤又拿出了《悲情城市》。

重剑无锋,大巧不工。

这部史诗般的巨作,证明他的造化已进入精神层面,不被形式束缚。

这一步,又残酷地筛掉了99%的同行。

不过功力到达这境界,留给人的进步空间也委实不多了。

直到他上一部作品《刺客聂隐娘》。

至高的剑客,草木竹石均可为剑,甚至无剑胜有剑。

至此,侯孝贤已不需要追求任何“相”层面的东西,甚至无需情节与对白,便能生出美。

这或许是侯孝贤对不少同行颇有微词的原因。

在参透电影的武学奥义后,他开始信仰沉默,追逐寂静。

相比之下,现在许多打着艺术旗号的作品,未免太嘈杂,也太喧闹了些。

不得不说回《悲情城市》。

连侯孝贤自己都说,此作是他风格转变的标志,但在我看来,这部作品无论往前向后看都相对独立。

之前,他借渺小的人看时代,讲俗世里的境遇。

之后,他又透过时代的窄缝看人,在那些不光鲜的历史片段中,人显得微茫如草芥。

而《悲情城市》,它哪方面都与“小”无关,分秒都气吞山河。

体量是一部“伟大”很重要的指标,许多导演都会有意识地去拍几部这样的大号作品,以撑门面。

差别在于,许多导演都很难摒除浮躁,太急于把话说完、把情绪泄尽。表达欲过剩,反而显得多余。

《地球最后的夜晚》

而《悲情城市》的无法超越,取决于一个无奈的神来一笔:

梁朝伟不会说闽南语,于是侯孝贤索性将他的角色改成了聋哑人。

妙吧?

对历史明明有这么多话可说,但主角偏偏没法开口说,他喑哑着,越是痛苦越是沉默。

恰如罗大佑在歌所唱,“多少人的眼泪在无言中抹去”。

如果侯孝贤往常最优越的手笔是以小见大,那此作胜在了用沉默面对喧哗。

而这种微言大义的品格,在如今已经完全失却。

2011年,侯孝贤应金马之邀拍摄了短片《黄金之弦》。

熟悉他的影迷很容易发现,这部短片回到了他1984年的名作《冬冬的假期》的拍摄地;情节上,又致敬了《童年往事》。

多年之后,他以老者之躯,重拾少儿的视角。

黄金之弦,意指中国式长辈喜爱收藏黄金,待晚辈成家时相赠。

这个仪式象征传承,更象征祝福。

可惜的是,如今华语电影或许不会有人接得住侯导积攒下的这万两足金。

冬冬的假期过完了,童年的往事落幕了,恋过的风尘吹散了,戏梦般的人生也唱到曲终人散的一折。

他真心告别过的南国,恐怕再无机会复现。